日本語

English

小児看護学分野

スタッフ

阿久澤 智恵子 准教授

清川 加奈子 助教

分野の紹介

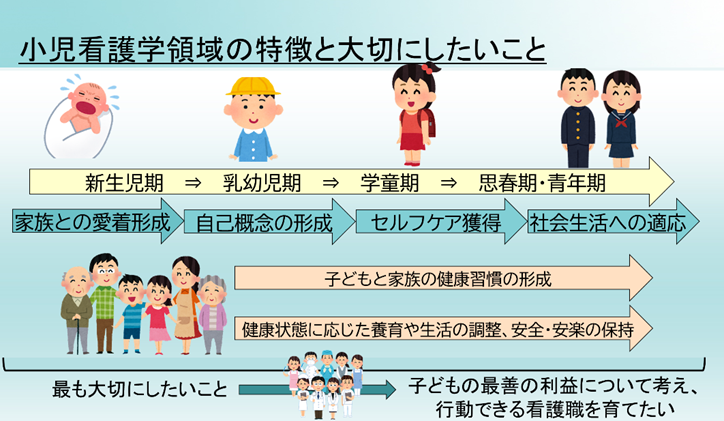

小児看護学分野では、新生児期から思春期・青年期にわたり、健康問題・健康障害の有無やレベルに関わらず、さまざまな健康レベルにある子どもとその家族を対象として、子どもがその子らしく成長・発達するための支援について探求します。子どもは環境との相互作用の中で成長・発達し続ける存在です。子ども達が高度医療を受け地域に戻り、地域生活を送るあらゆる環境に看護の力が必要とされるようになってきました。子どもが生活する地域社会や家庭、施設環境の整備を行い、保健・医療・福祉・教育の多様な分野に寄与できる人材の育成を目指しています。

小児看護学の対象である子どもは、産まれてから乳幼児期、学童期、思春期・青年期と移行していく中で、各段階の発達課題をクリアしながら、「社会生活を営むための人間形成の土台づくり」をする大切な時期となります。各時期の発達課題が、滞りなく達成できるような支援とは、養育環境(家庭だけでなく、幼稚園・保育園、小学校、中学校、地域生活そのもの、子どもが育つあらゆる生活環境)を多職種と共に整えることが重要だと考えます。子どもは、発達段階の特徴から、言語によって自分の意志を的確に忠実に大人に伝えることが難しい段階にいます。たった一つの「痛みを伴う処置」が不本意に行われた場合、それがマイナスイメージのまま終わってしまうことによる、成長・発達への影響も考えられます。

子ども達が何を望んで、どのようにしたいのか?何を知りたいのか?などのニーズを捉え、その子にとって何が最善の利益につながるのかを考え、看護職者や周囲の大人たちがアドボケーターとなることが必要だと思っています。そして、そのような明確な倫理観をもち、行動できる看護職を育てたいと思っています。

教育活動

学部教育においては、発達段階ごとの子どもの成長・発達の特徴を理解した上で、疾患や障害をもつ子どもと家族への支援方法を思考できるように、講義・演習・実習をとおして学びます。また、子どもの権利が護られる支援のあり方を思考できるよう、様々な事例に触れながらディスカッションを行います。また、リアリティのある臨床場面を設定し、危険に関する認知力が発達途上にある子どものリスクマネージメントができるようなKYT(危険予知トレーニング)を取り入れ、演習を行います。

統合実習・卒業研究では、大学院生との合同ゼミを行い、多面的な視点でのディスカッションにより個々の興味・関心のある研究課題を明確化していきます。また、実習フィールドは病院内に限らず、地域の療育や発達支援の施設、医療的ケア児を受け入れている保育園、富士山八合目診療所など多岐にわたり調整可能です。

大学院教育においては、小児看護学に関わる知識・理論を基盤としながら、入院環境から地域生活のあらゆる環境において子どもと家族のQOL向上の実現を目指します。疾患や障害の有無に関わらず、子どもおよび家族の発達過程を踏まえつつ長期的かつ地域社会的に支援する方法を探求します。また、病院に入院している子どもだけでなく、地域・在宅で暮らしている子どもとその家族を支えるために必要な支援を探求します。

修士課程では、国内および海外論文のレビューを行い、自身の研究課題を明確化した上で研究に着手します。小児がん経験児または小児がんの子どもや家族、様々な疾患や障がいの児の移行期医療・看護の現状と課題、慢性疾患をもつ子どもや家族、NICU・GCUの入院児および退院後の地域・在宅生活など、多岐にわたるテーマを扱い、そのテーマに応じた多施設・多職種の方々との繋がりをつくり、より視野を広げた研究に取り組みます。

博士課程では、子どもを取り巻く社会環境の変化や小児医療の進歩に伴う子どもと家族の看護上の課題を見出し、病院に入院している子どもだけでなく地域・在宅で暮らしている子どもとその家族を支えるために必要な支援やシステムを探求します。小児看護実践に必要な知識・理論を基に、自身の取り組む研究方法について深く学び、自立して研究を遂行します。

研究活動

病院に入院している子どもだけでなく地域・在宅で暮らしている子どもとその家族を支えるために必要な支援を探求するための質的研究・量的研究を行っています。

・子どもの病気に関すること

・障害のある子どもに関すること

・子どもを取り巻く社会や生活環境に関すること

・子育てや家族の支援に関すること など

子どもとその家族に関する様々な問題に取り組みます。

スタッフ紹介

阿久澤 智恵子 准教授

≪主な研究活動≫

・食物アレルギー児のアナフィラキシー対応力強化のためのブレンディッド・ラーニングの開発と評価

・アナフィラキシー対応のためのブレンディッド・ラーニングの構成要素の探索

・小児がん経験児と家族の退院後の生活における心理社会的側面への影響

・慢性疾患をもつ子どもの地域・在宅生活のQOL向上のための支援方法、システム構築

・在宅や地域生活を送る医療的ケア児のへの対応に関する看護職の役割

・養護教諭と関係機関の職員の児童虐待対応の認識と役割

研究業績については、Researchmap(https://researchmap.jp/7000018329/)、京都大学教育研究活動データベースをご覧ください。

≪主な社会活動≫

・保育職員向け小児救急法(子どもの怪我や病気の対応方法)

・食物アレルギー児の対応およびアナフィラキシー初期対応研修

・富士山八合目診療所医療ボランティア(Medical Staff)

清川 加奈子 助教

≪主な研究活動≫

・小児がん経験者の長期フォローアップ外来における卵巣機能ついての研究

・小児がん経験者、AYA世代のがん患者の妊孕性温存についての研究

・小児がんの子どもとその家族の生活の質向上のための看護介入についての研究

・ヘルスケア関連製品による健康づくりに関するエビデンス構築のための基盤研究

・リハビリ茶道のための茶器のデザイン(インクルーシブデザイン)

≪主な社会活動≫

・近畿小児血液・がん研究会 世話人

・公益財団法人そらぷちキッズキャンプ 医療サポーター(ボランティア)

・Make a wish of Japan (ボランティア)